Les réseaux thermiques montent en puissance

Près de 40% de la consommation finale d’énergie en Suisse provient des bâtiments, ce qui représente environ un tiers des émissions de CO₂ sur notre territoire. Le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et, dans une moindre mesure, la production de froid en sont les sources principales. Il faut dire que près d’un million d’installations sont encore alimentées par des agents énergétiques fossiles (mazout ou gaz). Si l’on veut atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, les objectifs sont clairs : il faut développer massivement les alternatives durables pour couvrir nos besoins en chaleur. Pompe à chaleur, chauffage au bois et solaire thermique sont ainsi autant de solutions individuelles à envisager pour décarboner son habitat.

Par ailleurs, de nombreux réseaux de chauffage à distance utilisent déjà des sources d’énergie renouvelables et des rejets de chaleur. Dans sa « Stratégie chaleur 2050 » publiée début 2023, l’Office fédéral de l’énergie relève toutefois que « le potentiel des réseaux thermiques réalisables du point de vue économique et de l’aménagement du territoire est estimé entre 17 et 22 TWh par an (pour la production de chaleur, ndlr). Aujourd’hui, ce potentiel n’est tout au plus exploité qu’à moitié. » Élément essentiel de l’approvisionnement futur en chaleur de la Suisse, ces réseaux sont ainsi appelés à jouer un rôle majeur dans la décarbonation de notre parc immobilier.

La Chaux-de-Fonds pionnière en 1926

Mais de quoi parle-t-on ? Un réseau thermique permet de produire de la chaleur (ou du froid) de façon centralisée et à distance du lieu de consommation, afin de l’acheminer, généralement sous forme d’eau, jusqu’au client final. Un tel réseau est composé de trois éléments principaux. D’abord, une ou plusieurs centrales de production de chaleur (ou de froid). Ensuite, des conduites de distribution enterrées et isolées pour acheminer l’eau jusqu’aux bâtiments raccordés. Enfin, une sous-station d’échange installée dans chacun de ces bâtiments et reliée au système de chauffage (ou de refroidissement).

Si de nombreuses innovations contribuent à améliorer l’efficacité des réseaux thermiques, la technologie n’est pas nouvelle ! Dès 1926, La Chaux-de-Fonds mettait ainsi en service le tout premier chauffage à distance de Suisse, en récupérant une partie de l’énergie des chaudières de l’usine électrique de la ville. Zurich et Lausanne lui emboîtaient le pas quelques années plus tard, en exploitant la chaleur fournie par l’incinération des ordures ménagères. Plus de 1450 réseaux de chauffage à distance sont aujourd’hui en activité dans notre pays, dont plus des deux tiers fonctionnent au bois.

Chaud et froid

Ces installations couvrent actuellement environ 10% de la demande thermique totale, soit 10 TWh par an. « À titre de comparaison, c’est 60% dans les pays scandinaves et 3% en Italie », précise Andreas Hurni, directeur de l’association Réseaux Thermiques Suisses (RETS). Selon les estimations, la Suisse devrait atteindre une part de près de 30% de chaleur à distance d’ici à 2050. « La demande de chaleur devrait baisser un peu en raison de l’assainissement des bâtiments et du réchauffement climatique, et représenter entre 60 et 80 TWh par an pour les réseaux thermiques », ajoute le spécialiste.

Quid du froid ? « Une trentaine de réseaux basse température – également appelés réseaux d’anergie – sont déjà installés en Suisse », rappelle Andreas Hurni. Ces réseaux permettent, lorsque leur température est suffisamment basse, d’offrir des prestations de rafraîchissement direct (sans machine de production de froid), de chauffage et de production d’eau chaude (au travers de pompes à chaleur). De plus, la mise en place de boucles d’anergie reliant les consommateurs de chaud et de froid permet de valoriser au maximum les ressources (plus d’infos dans la version web du magazine). « La demande de froid devrait passer de 1,5 à 3 TWh à l’horizon 2050. C’est très peu par rapport à la demande de chaleur. » Selon le spécialiste, il s’agira surtout de produire du froid dans les grandes villes ou pour des applications spécifiques comme les data centers.

Ressources disponibles

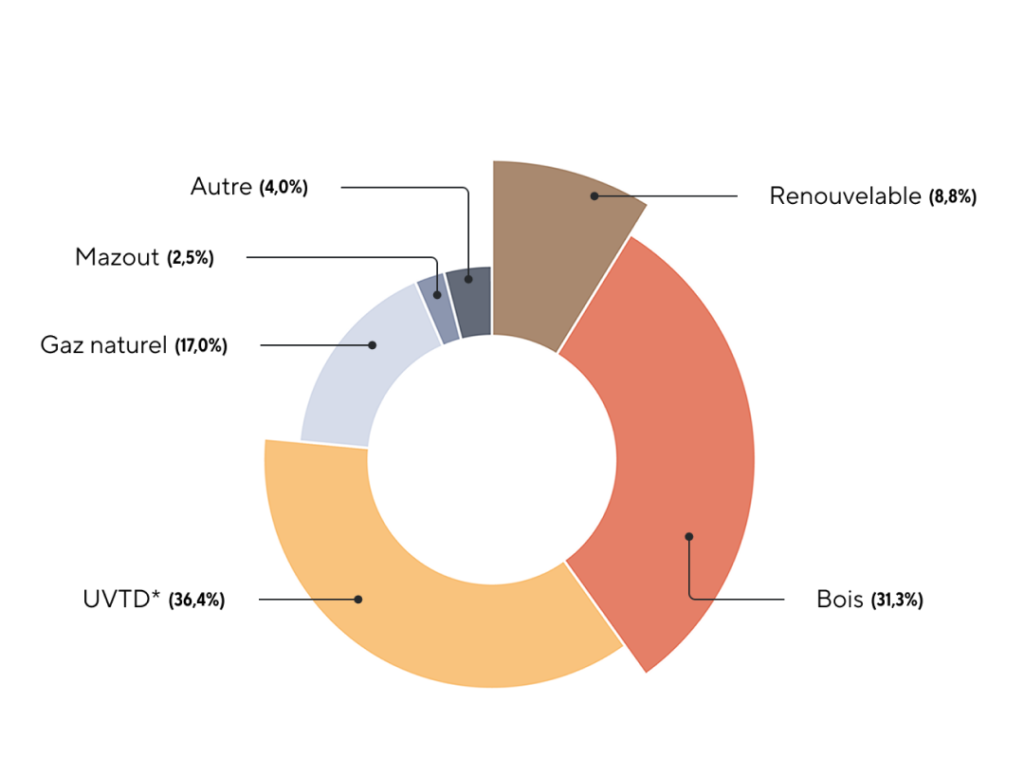

Si les réseaux de chauffage à distance ont une place importante à prendre dans la transition énergétique, c’est notamment parce qu’ils permettent d’utiliser des énergies renouvelables et locales – en Suisse, principalement le bois – ou des sources de chaleur qui ne pourraient être valorisées avec des solutions de chauffage individuelles. Historiquement, c’est le cas des rejets thermiques issus de l’incinération des déchets ou, plus récemment, de ceux qui sont générés au cours de divers processus industriels. La chaleur peut également provenir de la géothermie ou du solaire thermique. À noter toutefois que des énergies fossiles (du gaz essentiellement) couvrent aujourd’hui 20% de la production de chaleur à distance en Suisse, pour répondre aux pics de demande en hiver.

Un gros potentiel pour développer et décarboner les réseaux en Suisse se cache aujourd’hui dans nos eaux, notamment nos lacs. « La valorisation de leur chaleur naturelle est actuellement sous-exploitée, or on estime qu’il y a là un potentiel de production de 5 TWh par an, auquel on doit ajouter celui des cours d’eau, des eaux souterraines et des eaux usées », affirme Andreas Hurni – et ce, sans influence négative sur l’écosystème, d’après une étude de l’Institut fédéral des sciences et technologies de l’eau (EAWAG). Selon lui, il faudrait exploiter au maximum la chaleur résiduelle de ces eaux et cesser de construire des centrales au bois, dont 80% du potentiel serait déjà valorisé dans le mix actuel (voir graphique). Cette ressource locale demeure toutefois une option intéressante en Valais pour alimenter de nouvelles installations, notamment grâce à la gazéification du bois. Ce processus à la frontière entre pyrolyse et combustion permet notamment de valoriser des copeaux de bois provenant directement de forêts environnantes. Utilisé dans des centrales de chauffe de dernière génération, le bois gazéifié permet de produire non seulement de la chaleur, mais aussi de l’électricité.

Part des différentes sources de chaleur dans les réseaux thermiques existants

Source : association Réseaux Thermiques Suisses (RETS)

De nombreux avantages

Quelle que soit la source de chaleur utilisée, les réseaux de chauffage à distance présentent de nombreux avantages pour les clients finaux qui peuvent en bénéficier : pas d’entretien de chaudière, pas d’achat de combustible et un gain de place substantiel, puisqu’il suffit d’une sous-station d’échange pour raccorder un bâtiment au réseau. Le programme SuisseEnergie souligne également que « la chaleur à distance affiche une sécurité d’approvisionnement élevée, car les systèmes peuvent fonctionner avec différentes formes d’énergie et la responsabilité incombe à l’exploitant ».

Les réseaux thermiques peuvent ainsi permettre de décarboner des quartiers entiers, et ce à (très) long terme. Mis en place pour des décennies, ils peuvent en effet être étendus au fil du temps, grâce à l’ajout de nouvelles centrales de chauffe. « Les votations populaires dans différentes villes de Suisse montrent que les projets de chauffage à distance remportent 60 à 85% de oui ; il n’y a donc généralement pas de problèmes d’acceptation », ajoute Andreas Hurni. « Il ne faut pas oublier que pour une grande cheminée principale qui apparaît, ce sont des centaines de cheminées individuelles qui disparaissent, ce qui a priori améliore la qualité de l’air du site concerné », ajoute Guy Jacquemet, collaborateur scientifique au Service de l’énergie et des forces hydrauliques de l’État du Valais.

25 milliards d’investissements

Dès lors qu’une source de chaleur est exploitable localement, le défi consiste toutefois à trouver le site idéal du point de vue de l’aménagement du territoire pour installer une centrale thermique. Ainsi, il s’agit par exemple de savoir s’il est possible de construire des centrales de chauffe et des réseaux de conduites dans des zones agricoles. Mais le point le plus important à examiner avant tout projet de déploiement d’un réseau de chauffage à distance, c’est la densité de la demande thermique. La consommation de chaleur dans un périmètre donné doit en effet être suffisamment élevée pour justifier une telle installation. « À défaut, ce n’est pas rentable, résume Andreas Hurni. Compte tenu de cela, on ne peut pas envisager de couvrir plus de 30% de la demande de chaleur en Suisse par des réseaux de chauffage à distance. »

Le principal défi se situe en effet sur le plan économique. Il faut dire que les réseaux de chauffage à distance nécessitent de gros investissements, comme en témoignent les projets récents ou en cours dans les grandes villes : 2 milliards de francs prévus à Zurich, 1,5 milliard à Genève, 1 milliard à Lausanne ou encore 0,5 milliard à Berne et à Bâle – toujours selon les chiffres communiqués par le directeur de RETS. De nombreux chauffages à distance sont également développés dans des villes de taille moyenne comme Coire, Neuchâtel ou Sion. « 20 à 25 milliards de francs vont être investis d’ici à 2050 dans l’ensemble de la Suisse », résume Andreas Hurni. L’expert relève que ces réseaux sont en concurrence avec les solutions individuelles de chauffage qui font baisser la densité de la demande thermique, ce qui implique un déploiement rapide de ces systèmes de chauffage centralisés. Se pose par ailleurs la question du remplacement des réseaux au gaz alimentant actuellement de nombreux bâtiments dans les centres-villes. « Le canton de Bâle-Ville a décidé d’abandonner le gaz pour les besoins privés dès 2037 et Zurich fera de même dès 2040. Ailleurs, c’est peu clair », précise Andreas Hurni.

Le (quasi) grand chelem valaisan

En Valais aussi, la production de chaleur est au cœur de la stratégie énergétique. Et les réseaux thermiques couvrent actuellement la moitié des besoins en chauffage dans les zones à forte densité de population, permettant une économie de 44 000 tonnes de CO₂ par an. « Notre canton fait quasiment le grand chelem urbain en matière de chauffage à distance ! » se réjouit Guy Jacquemet – principalement en plaine toutefois, où les villes sont bien équipées, densité de la demande oblige. « Ceux de Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Sion, Viège et Brig sont opérationnels, en construction ou en cours d’adaptation, et le projet de Sierre est avancé. Sans compter les réseaux des villages de montagne et la bonne quinzaine de réseaux de plus petite taille, ainsi que les projets d’interconnexions communales. »

Guy Jacquemet en est convaincu : partout où cela est possible, il faut déployer des réseaux de chauffage à distance. D’autant que ceux-ci sont plutôt bien subventionnés en Valais, tant pour inciter les investisseurs qui les déploient que pour aider les consommateurs finaux qui s’y raccordent. « C’est vraiment une excellente solution pour décarboner le chauffage des bâtiments et fédérer des consommateurs », conclut-il.

Source principale d’énergie dans les bâtiments d’habitation

Office fédéral de la statistique (données 2023)

55%

21%

12%

3,8%