Quand le photovoltaïque sort du toit

En 2019, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) estimait à quelque 50 TWh le potentiel de production annuel des toitures helvètes. S’y ajoutaient les quelque 17 TWh provenant des façades moyennement à très bien adaptées, portant l’ensemble à 67 TWH.

D’après les calculs de Swissolar, l’association suisse des professionnels du solaire, la production aurait avoisiné les 6,9 TWh en 2024, répondant à environ 11% des besoins dans le pays. Le potentiel de valorisation de cette solution énergétique demeure ainsi élevé. Reste qu’il est difficile de convaincre tous les propriétaires des toitures et façades concernées à les couvrir de produits photovoltaïques. Faisant de nécessité vertu, ingénieurs et fabricants suisses ont fait un pas de côté et se sont mis en quête d’autres surfaces à exploiter.

Agriculture et rail

Insolight a ainsi eu l’idée de remplacer les tunnels en plastique habituellement utilisés dans l’agriculture par des modules photovoltaïques translucides. Baptisée « agrivoltaïque », cette proposition produit de l’énergie tout en protégeant les cultures. Plusieurs installations ont déjà été réalisées sur sol helvète, notamment sur le site de l’Agroscope, à Conthey, mais aussi en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas.

Chez Sunways, c’est à l’espace compris entre les rails des chemins de fer que l’on s’intéresse. Des surfaces inexploitées qui, en Europe, avoisineraient les 260 000 km², relève l’entreprise sur son site internet. Faites pour être montées et démontées aisément, ces installations sont sans impact sur le paysage et l’environnement. Ce printemps, un projet pilote de 100 m² a d’ailleurs vu le jour à deux pas de la gare de Buttes, dans le canton de Neuchâtel. À la clé, 48 panneaux photovoltaïques pour une puissance installée de 18 kWc/an.

Champs solaires démontables

Cet aspect démontable permet de surmonter certaines réticences, comme l’a constaté la PME valaisanne GC Energie. « Lorsque nous avons commencé à nous intéresser aux terrains inexploités dans les communes, nous avons réalisé que personne n’avait envie d’en bloquer l’utilisation pour les dix ans à venir en y mettant du solaire », relève Sylvain Grange, ingénieur EPFL, spécialiste en énergie renouvelable et cofondateur de l’entreprise. « Les municipalités souhaitent les garder en réserve pour leur développement ; les privés veulent les rentabiliser avec des projets immobiliers. Et c’est tout à fait compréhensible. » L’idée a donc émergé d’installer des champs solaires démontables sur ces terrains inexploités.

Ayant déjà équipé des surfaces de 10 à 20 hectares en Afrique du Sud dans le cadre d’autres mandats, cet ingénieur a revu ces structures à la taille helvète : « Le jeu en vaut déjà la chandelle sur 2 à 5 hectares pour cinq ans minimum », souligne Sylvain Grange. L’entreprise vient justement d’installer ce type de panneaux mobiles sur près de 2 hectares à Vétroz : « Nous en avons posé 1,3 MW sur un terrain à construire. Cela permet de rentabiliser cet espace le temps que les projets mis à l’enquête puissent démarrer », souligne-t-il. Une extension figure même au programme sur la STEP voisine, de quoi produire 650 000 kWh par an, soit les trois quarts de la consommation de cette installation.

Des panneaux dans l’espace ?

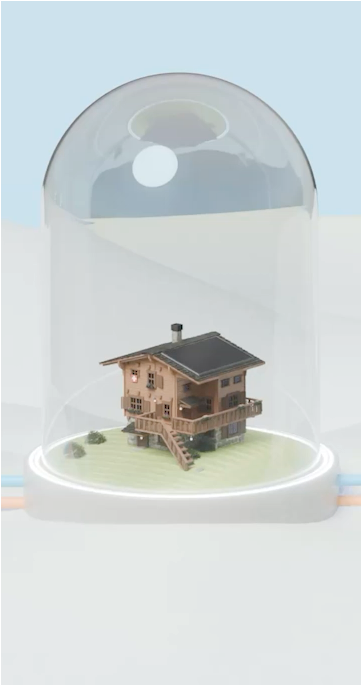

D’autres entreprises ont pris le parti de lever le nez, envisageant d’équiper certaines régions alpines. Ces installations sont encore controversées, en raison des contraintes liées à leur entretien et à leur impact sur le paysage. Encore plus haut, l’espace suscite également des vocations. La perspective de récolter l’énergie solaire 24 heures sur 24 séduit, notamment grâce à l’absence des pertes énergétiques occasionnées par la réflexion atmosphérique. Mais au-delà de faramineux coûts de montage et d’entretien, ces projets achoppent encore sur la question de l’acheminement de l’énergie produite.