Géothermie : jusqu’où creuser ?

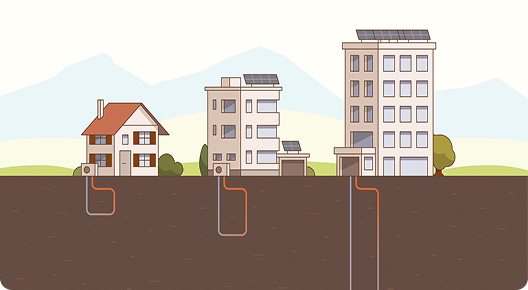

« Le potentiel géologique de fourniture de chaleur pour la géothermie à moyenne et grande profondeur en Suisse est d’environ 100 TWh par an. En théorie, cela permettrait de couvrir l’ensemble des besoins en chaleur de la Suisse », affirme Géothermie-Suisse, l’association faîtière des acteurs du secteur. « 80% de la chaleur utilisée dans un bâtiment sert pour le chauffage ou l’eau sanitaire », rappelle quant à lui Lyesse Laloui, professeur à l’EPFL, où il dirige le Laboratoire de mécanique des sols. Il n’estime donc pas nécessaire de recourir à des forages très profonds pour produire de l’électricité : « On parviendrait aussi à répondre à ces besoins en recourant à de la géothermie de surface, en exploitant la chaleur des fondations ou des tunnels, tout simplement. » Sur le site vaudois de l’EPFL, les Discovery Learning Laboratories sont déjà équipés d’un tel système, la future tour Tilia, à Prilly-Malley, en disposera aussi. La géothermie est également à l’étude pour le métro M3 à Lausanne.

En Valais, le projet Géothermoval II, réalisé entre 2021 et 2022, a permis de déterminer que le potentiel géothermique de la vallée du Rhône est élevé pour des projets de moyenne profondeur, pour des températures comprises entre 35 et 60°C. Rappelons que ce type de forage ne nécessite pas de fracturation hydraulique de la roche et ne génère donc pas de risque sismique.

La grande profondeur inquiète toujours

Qu’en est-il à grande profondeur ? « À grande profondeur, on est en circuit ouvert, autrement dit, il faut être sûr de trouver de l’eau qui circule », précise Lyesse Laloui. La ville de Nyon l’a appris à ses dépens, puisqu’elle n’en a pas déniché une goutte malgré trois forages. Les résultats ne furent pas meilleurs à Lavey, où c’est le débit d’eau chaude qui n’est pas suffisant pour produire de l’énergie.

Mais ce ne sont pas ces échecs qui déclenchent l’ire du public. Ce qui agite les esprits, c’est la méthode utilisée pour ces forages à plus de 3 km de profondeur – la fracturation hydraulique, plus précisément, le risque sismique qui y est lié. En théorie, ces opérations ne devraient générer que des microséismes en profondeur, imperceptibles en surface. Mais à Bâle, en 2006, de petites secousses à répétition, dont une d’une magnitude de 3,4 sur l’échelle de Richter, ont mis le holà à un forage. Plongeant à 5 km, ce dernier devait alimenter 10 000 foyers en électricité. Le scénario s’est reproduit presque à l’identique en 2013 à Saint-Gall. Et en Corée du Sud, en 2017, une secousse de 5,4 causait d’importants dégâts. Cet accident a momentanément sonné le glas de ce type de projets en Suisse, notamment à Haute-Sorne, dans le Jura. Relancé en 2022, celui-ci a abouti sans incident au cours de l’été 2024. Son forage de 4 km doit permettre d’alimenter 6000 ménages en électricité, ainsi qu’un chauffage à distance. La phase d’exploration doit se poursuivre en 2025.